Unterschätzen die Bürger freiheitlicher Demokratien die Gefahr des Islamismus? Wer davor warnt, wird reflexhaft als „antimuslimischer Rassist“ angeprangert. Das erinnert an die oftmals vergeblichen Warnungen vor dem Stalinismus im 20. Jahrhundert. Der Schriftsteller Marko Martin spricht im Interview über das Gemeinsame der Dissidenten von damals und heute

Frage: Du hast mehrere Bücher über die antitotalitären Intellektuellen des 20. Jahrhunderts geschrieben, die den Nationalsozialismus bekämpften, ohne dem Stalinismus auf den Leim zu gehen. Dein essayistisches Werk ist voller Bezüge auf Menschen wie Manés Sperber, Alice Rühle-Gerstel, Melvin Lasky, Hans Sahl, Elisabeth Fischer-Spanier. Die meisten davon sind in Deutschland ziemlich unbekannt. Wie kamst du zu diesem Lebensthema?

Marko Martin: Mich hat immer interessiert, was nicht Teil des Kanons war und ist. Kurz gesagt: Ludwig Marcuse anstatt Herbert Marcuse, Czesław Miłosz anstatt Jean-Paul Sartre. Interessanterweise gibt es nämlich gerade im progressiven Bereich eine geradezu pfäffische Kanonisierung, da werden bis heute die immergleichen Namen aufgefahren – Brecht, Adorno etc. Nachdem ich im Mai 1989 als neunzehnjähriger Kriegsdiensttotalverweigerer die DDR verlassen hatte, dachte ich, wenn ich schon im Westen bin, nutze ich die Chance, mir die anderen anzuschauen. Ich hatte dabei das Glück, dass Anfang der 1990er-Jahre noch einige aus dieser Generation lebten. Und so traf ich Menschen wie den in Paris lebenden ungarisch-jüdischen Historiker Francois Fejtö, einen Freund Ödön von Horváths, oder den Dichter Hans Sahl, der im Exil mit Brecht gebrochen hatte. Oder den tschechischen Schriftsteller und Dissidenten Pavel Kohout –der übrigens heute noch lebt, inzwischen 97 Jahre alt– und Melvin Lasky, den Gründer der Zeitschrift „Der Monat“. So ergab sich ein Kontakt zum anderen, das Aufscheinen einer Art antitotalitärer Internationale.

Ich will es nicht verschweigen: Ich war begeistert von diesen Alten, die ja zur Generation meines Großvaters, ja teilweise sogar meines Urgroßvaters gehörten. Denn keiner von ihnen gab sich in irgendeiner Weise selbstgerecht. Alle waren von einer ungeheuren Wachheit, kombiniert mit Milde. Und auch keiner, der mich manipuliert hätte in dem Sinne, endlich kommt einer aus der jungen Generation, der soll jetzt die Fahne weitertragen. Hätte ich so etwas bemerkt, wäre ich wohl sofort weg gewesen. Stattdessen spürte ich die Freude, aber auch die Dringlichkeit, Erfahrungen weiterzugeben. Nicht mit der Pose, was waren wir für tolle Typen. Stattdessen versuchten diese Jahrhundertzeugen zu vermitteln, wie fragil unsere Welt ist und dass der Mensch immer wieder an Weggabelungen kommt, an denen er sich entscheiden muss. Entscheidungen, die sich jedoch nicht in einer Doktrin festzurren lassen. Sie sind situativ, brauchen aber dennoch eine gewisse Grundierung, etwa die Ablehnung kollektivistischer Ideologien, und dazu ein Bewusstsein von Solidarität zwischen den Individuen. Diese Menschen haben nämlich nicht aus irgendeinem Ego-Kult heraus gegen den Nationalsozialismus und den Kommunismus gekämpft, sondern aus tiefem Verantwortungsbewusstsein. Und Ja – ich bin bis heute dankbar, ihnen begegnet zu sein und von ihnen gelernt zu haben.

Uns fällt auf, dass fast alle dieser Dissidenten ursprünglich links waren, meistens radikal links. Warum sind die Linken für dich interessanter als die Konservativen?

Ein konservativer Antikommunismus, der nur darauf rekurriert, dass die Roten den Reichen den Besitz wegnehmen wollen, greift doch viel zu kurz. Diese emanzipatorischen Linken haben mich interessiert, weil sie ihre Ursprungsimpulse des sozialen Verantwortungsbewusstseins und der Machtkritik beibehalten hatten und sich nun – aus genau dieser Haltung heraus – geradezu zwangsläufig gegen den Kommunismus entscheiden mussten. Und zwar nicht nur gegen einzelne Herrscher wie Stalin, sondern gegen die kommunistische Ideologie in Gänze. Ich würde sogar sagen, sie sind bis an ihr Lebensende links geblieben, im Sinne von Hierarchie-Kritik und sozialer Verantwortlichkeit. Renegaten, die von einem Extrem ins andere gefallen waren, haben mich deshalb nie interessiert. Aber Dissidenten, die reflektieren, wie anfällig man stets auch selbst ist trotz bester Intentionen – solche Menschen haben mich immer angezogen.

Warum, glaubst du, wurden diese Intellektuellen in den westlichen Demokratien nie wirklich massenwirksam? Warum gab es im Westen keine große antitotalitäre Bewegung, die viele Menschen mitriss? Dafür aber Kommunistische Parteien mit Millionen Mitgliedern in Westeuropa.

Sie hatten nicht diesen Nimbus des Revolutionärs. Ein vernünftiger Soziologe wie Raymond Aron mit seinen Statistiken, seinen faktenreichen und erfahrungsgesättigten Diagnosen hatte viel ja weniger Sexappeal als Sartre, der im Handumdrehen aus allem, was geschah, eine Philosophie zu zaubern wusste. Das hat natürlich insbesondere junge Leute angezogen. Sie bekamen hier das Gefühl: Wow, endlich habe ich den Schlüssel, nun weiß ich, wie die Welt funktioniert. Die Skeptischen, wie Aron oder die sozialdemokratische Schweizer Philosophin Jeanne Hersch aber haben auf Stückwerk rekurriert und auf unermüdliche Reformen, nicht auf den totalen Umsturz von allem. Sie sahen genauer hin, welche Missstände radikal verändert werden sollten und wo man Gefahr lief, mehr zu zerstören als es besser zu machen. Und das war und ist natürlich viel zu kleinteilig für junge Menschen, die eher den vermeintlich großen Wurf lieben – auch wenn dieser bei Lichte besehen eher eine große Geste ist. Wenn man sich Interviews mit Raymond Aron anhört, fällt auf, dass er fast jede Frage mit „Oui Non“ beantwortete, also mit „Ja Nein“. Das war jedoch nicht etwa Unentschlossenheit, sondern bedeutete: Lass uns die einzelnen Aspekte prüfen, und dann kommen wir zu einer Schlussfolgerung. Die anderen dagegen hantierten mit den großen Thesen; von Prüfung, gar von Selbstprüfung war da wenig zu vernehmen.

Vor allem die rebellischen Studenten in Westdeutschland in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren hatten den kritischen jüdischen Intellektuellen, die aus dem Exil zurückgekehrt waren, nie wirklich zugehört. Von einem wie Richard Löwenthal wollten sie nichts wissen, und selbst von Adorno wandten sie sich ab, nachdem dieser ihr Revoluzzertum kritisch befragt hatte. Ich komme nochmal auf die beiden Marcuses zurück. Einerseits der charismatische Herbert Marcuse, der unter den radikalen Studenten in Berkeley seinen zweiten Frühling feierte mit Schlagworten wie „repressive Toleranz“ oder „Der eindimensionale Mensch“. Das gab den Suchenden die Möglichkeit zu sagen: Ja! Jetzt weiß ich wie’s läuft. Ludwig Marcuse dagegen sagte Dinge wie „Jeder Satz, der mit ´Der Mensch ist…‘ beginnt, ist bereits falsch. Es müsste heißen, `Der Mensch ist auch…‘.“ Eine solche Kunst des Differenzierens ist natürlich nicht kompatibel mit dem Wunsch, alles erklären zu können und tabula rasa zu machen. Sarkastisch gesagt: Es mangelte den Antitotalitären an falschem Pathos.

Marko Martin lebt, sofern er nicht auf Reisen ist, als Schriftsteller in Berlin. Neben seinen Erzählbänden verfasste er Bücher mit Porträts der antitotalitären Intellektuellen des 20. Jahrhunderts: „Dissidentisches Denken“ (Die Andere Bibliothek, Berlin) und „Brauchen wir Ketzer?“ (Arco Verlag, Wien). Vor Kurzem erschien „Und es geschieht jetzt“ (Klett-Cotta/Tropen), ein Buch über jüdisches Leben in Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober 2023. Sein jüngster Essayband heißt „Freiheitsaufgaben“ (Klett-Cotta/Tropen). Er thematisiert darin gesamtdeutsche Wahrnehmungsdefizite unter anderem in Blick auf Russlands Angriffskrieg.

(Foto: privat)

Der autoritäre Charakter wird stets mit rechten Diktaturen in Verbindung gebracht. Ist das eine typisch linke Voreingenommenheit? Autoritär sind immer die anderen. Weshalb ist das linke Lager so unwillig, autoritäres Denken in den eigenen Reihen zu erkennen?

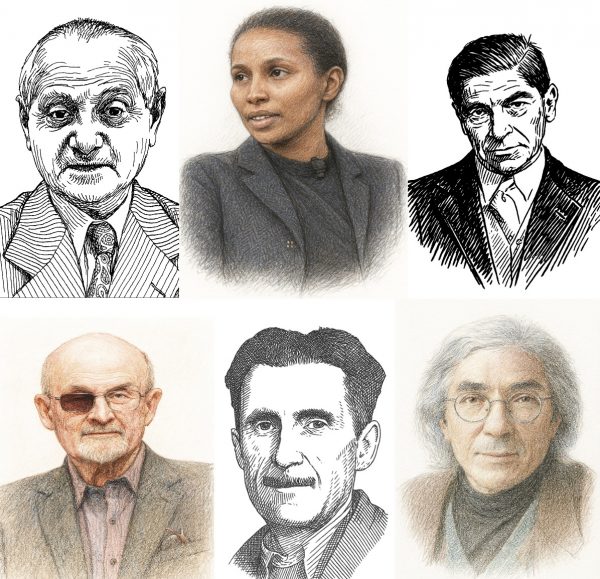

Wieder mit Raymond Aron gesprochen: Ja Nein. Erstens trifft die Beobachtung zu. Aber zweitens kam die Kritik an solch linker Hybris und an linkem Autoritarismus von… links. Von Leuten, die ein feines Gespür dafür hatten. Konservative, die die Entwicklungen von außen betrachteten, besaßen dieses Gespür meist nicht. Die treffendsten Studien über linken Autoritarismus wurden deshalb von Linken geschrieben, von George Orwell oder André Glucksmann. Oder man denke nur an die „Analyse der Tyrannis“ von Manés Sperber aus dem Jahr 1937 oder an Leo Löwenthals „Falsche Propheten“ von 1949 – da hat man das ganze autoritäre Panoptikum detailliert seziert. Oder mein 1999 viel zu früh gestorbener Kollegenfreund Jürgen Fuchs, der nicht nur die SED-Diktatur genau beschrieben hatte, sondern auch die autoritären Tendenzen innerhalb der Westlinken, auf die er traf, nachdem er aus der DDR ausgebürgert worden war. Diese Bücher sind heute immer noch aktuell und liefern wertvolle Analysen autoritärer Strukturen – jene des aktuellen Rechtspopulismus und ebenso jener Linken, die heute an den Universitäten die massenmörderische Hamas feiern.

Im Laufe des vergangenen halben Jahrhunderts ist eine dritte totalitäre Bewegung immer stärker geworden: der globale Islamismus. Er vernichtete bereits Millionen Menschenleben und ist in westlichen Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland mächtig geworden. Besonders in Berlin ist die Einschüchterung durch islamistische Gewalttaten und Machtdemonstrationen mittlerweile Alltag. Unterschätzt der Westen diese Bedrohung, so wie in den 1930er-Jahren die Nazis unterschätzt wurden?

Absolut, und zwar im Namen hehrer Werte. Im Namen des Antirassismus und der Toleranz lässt man Intolerante walten, für die außerhalb ihres Glaubens lediglich Menschen zweiter Klasse existieren. So macht man sich sehenden Auges zum nützlichen Idioten für eine totalitäre Ideologie, die mit dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus die Wut und die Lust am Zerstören teilt.

Carl von Ossietzky hat einmal geschrieben: „Auch wenn Stalin sich plötzlich entschlösse, zum Katholizismus überzutreten, würden seine dialektisch geschulten Vasallen noch die nötigen Marx- und Leninzitate zusammenklauben, um diese neueste ideologische Wendung wissenschaftlich zu untermauern.“ Heute werden von vielen Linken die Greul des Islamismus ignoriert oder kleingeredet. Was geht da in den Köpfen vor?

Es ist der gleiche Wahn. Allerdings findet man heute bei solchen Linken nicht einmal mehr marxistisch geschulte Hirne, sondern vor allem Leute, die vom Marxismus bestenfalls eine Reader’s-Digest-Version mitbekommen haben und die ohnehin am liebsten in antiwestlicher „Kulturkritik“ machen. Eine gewisse linke Hybris bleibt jedoch dabei weiter intakt – in dem Sinne „wir wissen, wie die Geschichte abläuft, wir sind die kommenden Sieger der Geschichte und können auch gar nicht fehl gehen, da wir progressiv sind und im Lager der Guten.“ Das „Lager der Guten“ auf der Linken und das „Haus des Islam“: Da treffen sich zwei Formen des Hochmuts und der Vermessenheit. Dass es deshalb Allianzen gibt, trotz des Säkularismus der einen und des Glaubenseifers der anderen, überrascht mich nicht. Denn es ist der gleiche Absolutheitsanspruch.

Ich lese gerade wieder mal in „Zusammenhänge – Nachgedanken“, einem eher unbekannt gebliebenen Buch von Friedrich Dürrenmatt aus der ersten Hälfte der siebziger Jahre. Er schrieb es 1973 nach einer Israel-Reise und wies schon damals darauf hin, dass Allianzen entstehen zwischen dogmatischem Marxismus und Islamismus. Wenn man also heute von einer Halal-Linken spricht, oder in Frankreich vom „Islamo-Gauchisme“, ist das keine rechte Kulturkampfrhetorik. Diese Kritik ist durch Fakten untermauert und kam ursprünglich von aufgeklärten Linken.

Frau Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Partei ‚Die Linke‘ im Bundestag, hat eine Studie zum Islamismus in westlichen Gesellschaften verfasst und kam zum Schluss, dass es eine Basis für einen Dialog auf Augenhöhe mit der Linken gebe. Wie die Scharia, die untergeordnete Stellung der Frauen, der rigide Kult um weibliche Jungfräulichkeit, der Antisemitismus und die generelle Verachtung aller Ungläubigen in liberalen Demokratien integriert werden sollen, erklärte sie nicht. Die Studie erschien in einer Schriftreihe der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was hätte die historische Rosa Luxemburg dazu gesagt?

Sie wäre vermutlich genauso argumentativ dagegen vorgegangen, wie sie zu Lebzeiten gegen Lenins Partei-Diktatur argumentierte. Die historische Rosa Luxemburg hatte ein feines Gespür dafür, was mit linken Wertvorstellungen kompatibel ist und was nicht. Was wir dagegen bei großen Teilen der heutigen Linken sehen, ist ein weiterer Verrat an den Grundlagen eines aufgeklärten, emanzipatorischen Menschenbildes. Es gab davon schon viele. Vermutlich ist die Verachtung des liberalen Westens bei diesen Menschen so stark, dass selbst Reaktionäre und Ultrareligiöse den Status von Verbündeten bekommen.

Es gibt das gleiche Phänomen übrigens auch bei bestimmten Rechten. Die sehen im Islam die junge, kämpferische, betont männliche Religion, deren Vorstellungen von Hierarchie, Sitte und Ordnung und natürlich der Antisemitismus gut zu ihrer Weltanschauung passen. Das ist übrigens durchaus stimmiger als die linken Phantasien von vermeintlich edlen antiimperialistischen Kämpfern, mit denen man sich unbedingt verbrüdern will. Oder auch „verschwestern“ wie im Fall von Greta Thunberg, wobei hier der Furor des Judenhasses das eigentlich verbindende Element ist.

Es gibt viele Stimmen, die vor dem Islamismus warnen. Weltberühmte wie Salman Rushdie oder Ayaan Hirsi Ali. Aber auch prominente Deutsche wie Seyran Ateş, Necla Kelek oder Ahmad Mansour. Ihre Bücher werden verlegt, Zeitungen berichten über sie. Dennoch haben wir den Eindruck, dass sie keine Massenwirkung entfalten. Keine Partei macht sich ihre Warnungen zu eigen. Es gibt keine Demonstrationen gegen Islamismus. Wenn Islamisten durch die Straßen marschieren und ein Kalifat in Deutschland fordern oder die Vernichtung Israels, gibt es keine Gegendemonstrationen, so wie beispielsweise bei AfD-Parteitagen. Sind die Islamkritiker von heute ‚vergebliche Warner‘, wie einst Manés Sperber und Arthur Koestler?

Ich glaube, man kann diese Verbindungslinie ziehen. Die linken Kritiker des Kommunismus klärten über die Realität hinter der Propaganda auf. Islamismuskritiker sind die Aufklärer des 21. Jahrhunderts. Und die Gesellschaft geht in ähnlicher Weise mit ihnen um. Man hört ihnen mehr oder minder zu, jedoch mit einem abschätzigen ‚Ja, ja, das wissen wir doch‘. In der Rhetorik schnappt sofort die Routine der Abwehr ein. Nach dem Motto: ‚Darüber müssen wird doch nicht reden‘, ‚Das ist uns doch allen klar‘, ‚Das ist ja bekannt‘. Ein aggressives Verdrängen von Tatsachen. Und die sogenannten Islamkritiker weisen, wie einst die Antitotalitären, immer wieder auf die Tatsachen hin und belassen es keineswegs allein bei „Meinungen“. Aber gerade das finden viele lästig.

Ich kann mich an ein TV-Interview erinnern, das der große ZDF-Philosoph Richard David Precht vor einiger Zeit mit Seyran Ateş führte. Er unterbrach sie ständig mit dem Verweis auf die christlichen Kreuzzüge: Besserwisserei, gepaart mit westlichem Sündenstolz. Mit dem Hinweis auf die historischen Verbrechen des Abendlandes wird versucht, diejenigen mundtot zu machen oder pseudo-argumentativ einzuschüchtern, die von den heutigen Verbrechen berichten. Dieses Muster ist in akademischen Kreisen übrigens am irrsten. Zusammen mit den Islamisten, die sich längst in den Universitäten festgesetzt haben, führt man dort Kampagnen gegen unliebsame Kritikerinnen und Kritiker. Leider oftmals erfolgreich. Das läuft ganz ähnlich wie Jahrzehnte zuvor die Kampagnen gegen die Dissidenten, die man zwar in den westlichen Demokratien nicht ins Gefängnis stecken konnte, wohl aber ausschließen vom progressiven Diskurs.

Damals nannte man die Antitotalitären „Kalte Krieger“ oder „ewig gestrige Antikommunisten“. Heute denunziert man Kritiker als „islamophob“ oder „antimuslimische Rassisten“. Solches Framing scheint uns leider erfolgreich zu sein.

Es greifen die gleichen Mechanismen, damals wie heute. Dabei kommt nie eine Detailkritik an dem, was diese Menschen sagen. Es gibt keine Falsifikation. Was nicht überrascht, denn die Fakten, die die Kritiker aufführen, stimmten damals wie heute. In maßgeblichen linken Milieus aber herrscht weiterhin eine Hermeneutik des Verdachts. Die Abwehrreflexe sind eingeübt. Eine Auseinandersetzung mit Argumenten findet nicht statt. Stattdessen wird die Integrität der Kritiker in Frage gestellt. Wie man momentan beispielhaft an dem Medienunternehmen ‚Correktiv‘ sieht, das den Psychologen Ahmad Mansour auf üble Weise denunziert.

Es gibt eine weitere interessante Gemeinsamkeit. Die Warner vor dem Stalinismus waren fast alle Ex-Kommunisten. Die Warner vor dem Islamismus kommen fast alle aus muslimischen Kulturen, sie sind oder waren gläubige Muslime. Muss man totalitäre Ideologien von innen kennen, um zu begreifen, wie gefährlich sie sind?

Man muss kein Schnitzel sein, um zu wissen, dass es in der Pfanne heiß wird. André Glucksmann, der ja in seiner Jugend selbst zu einer maoistischen Sekte gehört hatte, sagt mir einmal, es könne jedoch nicht schaden, wenn man eine solche Erfahrung gemacht habe. Gleichzeitig warnte er vor der Gefahr eines unreflektierten „Seitenwechsels“. Es besteht nämlich immer die Gefahr, dass man zwar vom Glauben an die eine Ideologie abfällt, sich dann aber mit dem gleichen Fanatismus einer anderen Heilslehre verschreibt. Das ist ja typisch für viele Sektenaussteiger: Zuerst glauben sie, die Welt würde zum Paradies, sobald alle so wären wie die Mitglieder der Sekte. Nach dem Ausstieg verkünden sie dann, die Welt wäre in bester Ordnung – falls es nur diese Sekte nicht mehr gäbe.

Dagegen die Gelassenheit und Menschenfreundlichkeit, aber auch die argumentative Genauigkeit einer Muslima wie Seyran Ateş, die knapp einen Mordanschlag überlebte… Was für ein wunderbarer, hoffnungsvoller Lichtblick! Aber auch Menschen wie Salman Rushdie, die aus der Religion herausgetreten sind, aber dennoch ein respektvoll gelassenes Verhältnis zur Spiritualität und zum Glauben bewahrt haben. Sie sind ein Geschenk an uns alle. Freie Menschen mit Humor und Selbstironie. Sie haben sich aus einem Gedankengefängnis befreit, ohne bitter geworden zu sein. Sie klären uns auf über die freudlosen Binnenstrukturen in diesen geschlossenen Gemeinschaften. Wo das Individuum, meistens die Frau, die verfolgte Minderheit ist und nicht irgendwelche Gruppen, in denen Clanchefs, Imame und andere Patriarchen den Ton angeben. Gerade diese Analysen aus der Binnenwelt sind unverzichtbar. Wir als Außenstehende würden das nämlich gar nicht mitkriegen. Und exakt deshalb wollen es die sich progressiv Wähnenden auch nicht so genau wissen. Sie rufen nach Minderheitenschutz, ohne sich jemals die Frage zu stellen, wie es den Minderheiten geht, innerhalb der Minderheit. Wie geschieht Frauen und Töchtern, falls sie sich nicht so verhalten, wie es die sogenannte Tradition will? Genau hier nachzufragen und das Augenmerk auf das Individuum zu legen, wäre doch das wirklich Progressive.

Mélenchons Partei ‚Unbeugsames Frankreich‘ übt den Schulterschluss mit den Islamisten. Die Partei ‚Die Linke‘ in Deutschland scheint auf einem ähnlichen Pfad zu sein. Zohran Mamdani in New York biedert sich mit seiner Anti-Israel-Statements bei radikalen Muslimen an. Tritt das ein, was Michel Houellebecq in seinem Roman „Unterwerfung“ prophezeit hat?

Jein. Bei Mamdani in New York scheint es zumindest mir noch zu früh, um aus bestimmten Äußerungen eine Strategie ableiten zu können. Das muss man beobachten. Ich traue mir jedenfalls nicht zu, jetzt schon mit einer Prognose aufzuwarten. Bei Mélenchon ist es dagegen ganz klar: Dieser ruchlose Populist zielt auf die Millionen arabischstämmiger Franzosen, als Wählerpotential für seine autoritär geführte Partei „Unbeugsames Frankreich“. In paternalistischer Weise unterstellt er ihnen pauschal antisemitische Ressentiments und will daraus politisches Kapital schlagen. Auch bei der deutschen Partei ‚Die Linke‘ ist klar, wohin die Reise gehen soll. Man muss sich nur die zum Teil antisemitischen Aufrufe der Linksjugend ansehen. Man bedroht Andersdenkende, stürmt Veranstaltungen. „Zionist“ ist in diesen Kreisen ein Schmähwort wie Faschist. Leider gibt es sogar in der SPD Unterwanderungstendenzen; Neuköllns Integrationsbeauftragte Güner Balci hat just dieser Tage darauf hingewiesen. Das sind keine Verschwörungstheorien, sondern erfahrungsgesättigte Analysen. Diejenigen, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen, blöken freilich trotzdem sogleich: „Antimuslimischer Rassismus!“

Antisemitismus war und ist allen drei totalitären Ideologien gemeinsam. Kern des Nationalsozialismus war sein mörderischer Antisemitismus. Auch der Stalinismus hatte eine antisemitische Seite. Hass auf Juden ist obligatorisch für den politischen Islam. In einem Text über den Massenmord vom 13. November 2015 in Paris schreibt der französiche Philosoph Pascal Bruckner, „die grüne Pest ist das Erbe der braunen Pest.“(„grün“ meint hier islamistisch, da grün die Farbe des Islam ist – Red.) Stimmst du ihm zu?

Ja, natürlich. Es gibt bekannte historische Verbindungslinien. Die aber wiederum nicht im kollektiven Bewusstsein der Europäer angekommen sind, sondern eher in der Fußnotenwelt der Historiker verbleiben. Ich meine die massive Propaganda, die das NS-Regime Anfang der 1940er-Jahre in der arabischen Welt verbreitet hatte, um die Araber gegen Briten und Juden aufzustacheln. In Dresden wurde sogar ein eigener Sender für die arabische Welt aufgebaut. Der fanatisch antisemitische Mufti von Jerusalem lebte von Hitlers Gnaden im deutschen Exil. Ganz ähnlich machte es später die Sowjetunion, um die arabischen Staaten für sich zu gewinnen. Wenn wir über importierten Antisemitismus sprechen, sollten wir das Phänomen vielleicht etwas präziser als „re-importierten Antisemitismus“ bezeichnen.

Warum sehen so viele Menschen in Deutschland und anderen europäischen Ländern die liberale Demokratie immer nur von rechts bedroht? Woher diese Einäugigkeit?

Ich glaube nicht, dass hinter dieser Einäugigkeit in jedem Fall eine verdruckste Sympathie für Linkspopulisten oder Islamisten steckt. Aber es ist schon auffällig, dass das, was etwa Sahra Wagenknecht regelmäßig von sich gibt, in disziplinierter Ruhe und einer eiskalten Strenge, die eine gewisse Schulung verrät, vielen vermutlich als etwas übertrieben erscheint, aber vermeintlich immer noch im Bereich des Rationalen. Während bei der aufstampfenden Alice Weidel oder dem dumpfen Chrupalla, sofort – und zwar völlig zurecht – alle Alarmlampen angehen. Wenn hingegen auf den Linkspopulismus hingewiesen wird oder auf die unsägliche Allianz zwischen Linken und dem Islamismus, greift sofort dieses „Ja, aber“. Das gleiche passiert, wenn man auf die gemeinsame Nähe zu Putin und anderen erklärten Feinden der freiheitlichen Gesellschaften aufmerksam macht – „Ja, aber“. Dabei hat solche Verwandtschaft sogar geopolitische Entsprechungen: Putin, Xi Jinping und die iranischen Mullahs verstehen sich prächtig und ziehen ihr zerstörerisches Werk nicht nur im Waffenhandel gemeinsam durch. Sie eint der Glaube, dass das Kollektiv alles ist und das Individuum nichts. Natürlich aber muss es ein Kollektiv sein, in dem sie die Befehle erteilen.